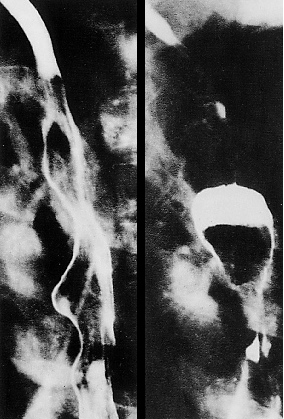

Assidua, dicevamo, alle vernici delle mostre ma estranea alla carboneria delle neoavanguardie; spettatrice curiosa, intellettuale onnivora, Paola ovviamente sviluppa interesse per amicizie intellettuali: sia artisti come Cremona o Galvano che critici come Dorfles ma soprattutto Argan, costante nel convalidarne il rilievo e al quale la legava qualcosa che sfiora la devozione (nei sottolineatissimi testi arganiani posseduti da Paola sono conservati ritagli ed eco della stampa concernenti l'autore e le sue posizioni). Un sodalizio, quest'ultimo, in parte mediato dall'amico Albino Galvano, artista e scrittore organico al MAC torinese, conosciuto nell'accademia di Casorati in via Galliari a Torino, e che di Argan era stato compagno di studi (Di Genova 1986, p. 98 e Fagiolo Dell'Arco 1993, p. 137). L'acquisto di opere della Levi Montalcini da parte di Palma Bucarelli per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna può ad esempio trovare riscontro nella funzione di suo "consulente" svolta da Argan.

Tornando agli scaffali, dove ho messo mano a volumi dopo decenni di paziente e solido invecchiamento, il fondo è di tali qualità, vastità e latitudine culturale da rendere inutile tentarne qui alcuna mappatura; andranno perciò notate quelle presenze sintomatiche che, fra le altre, rivelino aspetti interessanti: ho già messo in luce, d'altronde, la paradossalità Borgesiana di una simile ricerca. E tuttavia la bibliofilia di Paola doveva essere ben nota a tutti se da New York la sorella Rita le inviava ogni sorta di testo o di catalogo e soprattutto se amici più o meno vicini le regalavano per la Befana o per Natale libri tutt'altro che di intrattenimento: saggi più che romanzi. D'altro canto è nota la passione di Paola per i mercati e per i librai (traggo diversi spunti dalle mie conversazioni con Piero Ientile che, col fratello Angelo, è stato per lunghi anni assistente di Paola a Roma): riusciva a comprare anche più copie dello stesso testo e magari non tutte in una volta - tuttavia il fondo quasi non presenta doppioni - e pur acquistando libri con voracia, con voracia poi li leggeva, conservandoli con cura.

Né bisogna però farsi trarre in inganno dalla semplice presenza dei testi, Paola andava ciclicamente a Parigi e ne tornava come un'ape con le zampine cariche di polline, come le scrive la sorella Rita in una lettera del 1967 (cfr. Cantico di una vita, p. 236). Molti acquisti parigini sono libri interessanti e importantissimi per l'intellettualità europea - forse suggestioni desunte da letture e conversazioni con amici critici - ma non "necessari" per Paola. Per così dire, le importava averli o sapere di averli in tempo utile per la loro verificabilità (v. il saggio sul suo Merleau-Ponty, di Lorella Scacco), ma in molti casi le pagine rilegate non sono nemmeno separate oppure, nel caso di testi meno vecchi, mancano le abbondantissime striscioline di carta segnalibro o magari le pagine non risultano sottolineate; Paola era infatti una assidua sottolineatrice e commentatrice.

Mancano, al contrario - o sono per ora occultati e presto emergeranno - alcuni testi che, come scriveva Paola, funzionavano da sostegno costante alla meditazione e alla riflessione: ahimé non trovo Wittgenstein che, a ben vedere, si lega ad alcune simpatie Art Nouveau e mitteleuropee di Cremona e Galvano; compare ma non abbonda Duchamp che, pur se centellinato, era per lei d'uso comune; dov'è più tutto l'Eliot che, stando alla frequenza e intensità con le quali amava citarlo, avrebbe dovuto presentarsi nell'opera omnia? Nella sua collezione de chevet, libri che ha tenuto in camera fino all'ultimo, ho da poco recuperato il suo Lautreamont e noto un tempestivo Queneau: la "difficile" Piccola cosmogonia portatile, mentre altrove, acquattata nella polvere ma mai disinnescata, sta l'edizione francese di B’tons, chiffres et lettres: il Queneau fondativo e patafisico che unisce il "delirio del matematico e la ragione del poeta". Alcuni testi storici, però invece, sono stati acquistati tardi, come ad esempio Kn di Belli comprato (o ricomprato?) fuori tempo massimo negli anni '80, o il testo di René Thom Parabole e catastrofi, acquistato (o ricevuto?) nell'edizione del 1980, molto dopo aver impostato il lavoro sulle curve cosiddette "catastrofiche" e anzi nell'anno stesso in cui il matematico Andrea Toschi - probabile suggeritore d'acquisto - identificava le curve matematiche rispondenti alle incisioni di Paola. Altri testi infine, cruciali in altri contesti, non sembrano o più semplicemente non possono aver prodotto conseguenze: così l'edizione originale 1939 dei Nuovi saggi di estetica del Croce - testo che ho ritrovato identico, ma intonso, rispetto alla copia appartenuta al filosofo Giovanni Gentile, proprietà universitaria - oppure l'edizione italiana originale 1967 di Contro l'interpretazione di Susan Sontag, cui Paola si accosta da curiosa simpatizzante: una frase citata, ma senza riferimenti, nel 1980 in un suo testo nel catalogo di Marcolino Gandini suona molto à la Sontag: "un po' di sapere, ma soprattutto più sapore possibile". D'altro canto Paola e la Sontag spartivano un annoso amore per le posizioni critiche di Oscar Wilde. |  Giulio Carlo Argan e Paola Levi Montalcini a colloquio all'apertura della mostra presso lo Studio Farnese con P. Portoghesi e V. Gigliotti, Roma, 1969 |